店舗の魅力やサービスを広く伝えるために、ホームページは今や欠かせない存在です。とはいえ「業者に頼むと費用がかかる」「自分で作れるか不安」といった声も少なくありません。

しかし近年では、専門知識がなくても直感的に操作できるツールやテンプレートが充実しており、自分の手で店舗サイトを立ち上げることも十分可能になっています。大切なのは、自店の方向性や来店してほしい客層を明確にし、それに合った構成・デザイン・ツールを選ぶことです。

この記事では、初心者の方でも無理なく進められる店舗サイト制作の基本ステップをはじめ、おすすめのCMS、集客に役立つローカルSEO、そして運用・保守のコツまで丁寧に解説していきます。これからホームページを立ち上げたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

店舗サイト制作の基本ステップ

自分の店舗サイトを作るうえで、まず押さえておきたいのが基本の制作ステップです。いきなりデザインやツールの選定から始めるのではなく、全体の流れを把握してから取り組むことが、後悔しないサイト作りにつながります。この章では、初めてサイトを作る人でも迷わず進められるように、目的の明確化から制作手段の選び方、最低限のセキュリティ対策までをわかりやすく解説します。

目的とターゲットを明確にしよう

店舗サイトを作成する前に最も重要なのが、「何のために作るのか」「誰に向けて発信するのか」をはっきりさせることです。例えば、実店舗への来店を促したいのか、予約を取りたいのか、あるいはネット販売を強化したいのかで、必要なページ構成や導線設計はまったく変わってきます。目的があいまいなまま作業を進めてしまうと、完成後に「何を伝えたかったのか分からないサイト」になり、集客効果も薄れてしまいます。

ターゲットの明確化も同様に大切です。たとえば20代女性向けのカフェなら、視覚的な楽しさやSNS映えを重視したレイアウトが求められます。一方で、シニア向けの整体院なら、見やすさと安心感のあるデザインが優先されます。このように、誰に何を届けるのかを最初に整理することで、必要なコンテンツや機能、デザインの方向性が自然と決まってきます。

明確な目的とターゲットが定まっていれば、制作中の迷いも減り、サイトの完成度や使いやすさが格段に向上します。店舗の「顔」となるホームページの第一歩として、ぜひこの設計段階にしっかり時間をかけてください。

CMSと自作コード、どちらが向いている?

店舗サイトを作成する方法は主に2つあります。ひとつはCMS(コンテンツ管理システム)を利用する方法、もうひとつはHTMLやCSS、JavaScriptなどのコードを使って自作する方法です。初心者や忙しい店舗オーナーには、CMSの活用が圧倒的におすすめです。代表的なCMSにはWordPress、Wix、BASE、STORESなどがあり、テンプレートやブロック操作で直感的にページを作れます。

一方、HTMLやCSSでの自作は、より自由なデザインや機能の実装が可能です。ブランドイメージを細かく表現したい、独自仕様の予約システムを組み込みたい、といったニーズがあるなら有効です。ただし、保守やセキュリティの管理まで自己責任になるため、一定の知識と時間が求められます。

CMSでもカスタマイズ性が高いものを選べば、自作に近い表現力を持てます。とくにWordPressは、プラグインの活用で機能拡張もしやすく、制作会社に依頼する場合でも、将来的な更新を自分で行えるメリットがあります。目的とスキルに応じて、自分に合った方法を選びましょう。

スマホ対応とセキュリティ対策を忘れずに

現在のウェブ閲覧の主流はスマートフォンです。実店舗を探すユーザーも、アクセスの多くがモバイルからとなるため、スマホ対応は必須です。具体的には、画面サイズに応じて表示が自動で最適化される「レスポンシブデザイン」を採用することが基本です。テンプレート付きのCMSを使えば、ほとんどの場合スマホ表示も対応済みですが、細かい表示の崩れや操作性のチェックは忘れずに行いましょう。

もうひとつ重要なのが、サイトのセキュリティ対策です。特にフォームや予約機能、オンライン販売などを行う場合、SSL化(https化)は必須です。SSLが設定されていないと、個人情報の漏洩リスクが高まるだけでなく、検索順位にも悪影響が出ます。また、CMSを利用している場合は、定期的なバージョン更新やプラグインの管理を怠らないことも基本です。

最低限のスマホ対応とセキュリティ対策を行うだけでも、ユーザーの信頼感が高まり、店舗への来店や問い合わせにつながりやすくなります。安全かつ快適に使えるサイトを目指しましょう。

おすすめツール&CMSをタイプ別に紹介

店舗サイトを自分で作るうえで重要なのが、適切なツール選びです。専門知識がなくても使いやすいクラウド型サービスから、機能拡張に強いCMS、さらに業種特化のホームページ作成ツールまで、目的やスキルに応じて選択肢は多様です。ここではタイプ別におすすめのツールを紹介し、自分に合った選び方のヒントを解説します。

初心者向けクラウド作成ツール

はじめて店舗サイトを作る人にとって、最も取り組みやすいのがクラウド型のホームページ作成ツールです。代表的なものに「Jimdo(ジンドゥー)」や「Weebly(ウィーブリー)」があります。これらはHTMLやCSSの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの操作だけでページ作成ができるため、誰でも簡単にスタートできます。

テンプレートも豊富に用意されており、デザイン性の高いページを短時間で作成できる点も大きな魅力です。多くのツールがスマホ対応済みのテンプレートを標準装備しているため、モバイルユーザーにも安心して使ってもらえます。

さらに、フォームの設置、Googleマップ連携、予約機能など、店舗運営に必要な機能もあらかじめ組み込まれていることが多く、拡張性は限定的ながら、基本的なWebサイト運営には十分対応できます。サーバーやドメイン取得などの面倒な設定も不要で、登録後すぐに制作を始められる点も初心者にはありがたいポイントです。

初期費用を抑えて、自分のペースでサイト制作にチャレンジしたい方には、クラウド型ツールが心強いパートナーとなるでしょう。

拡張性重視ならWordPress+プラグイン

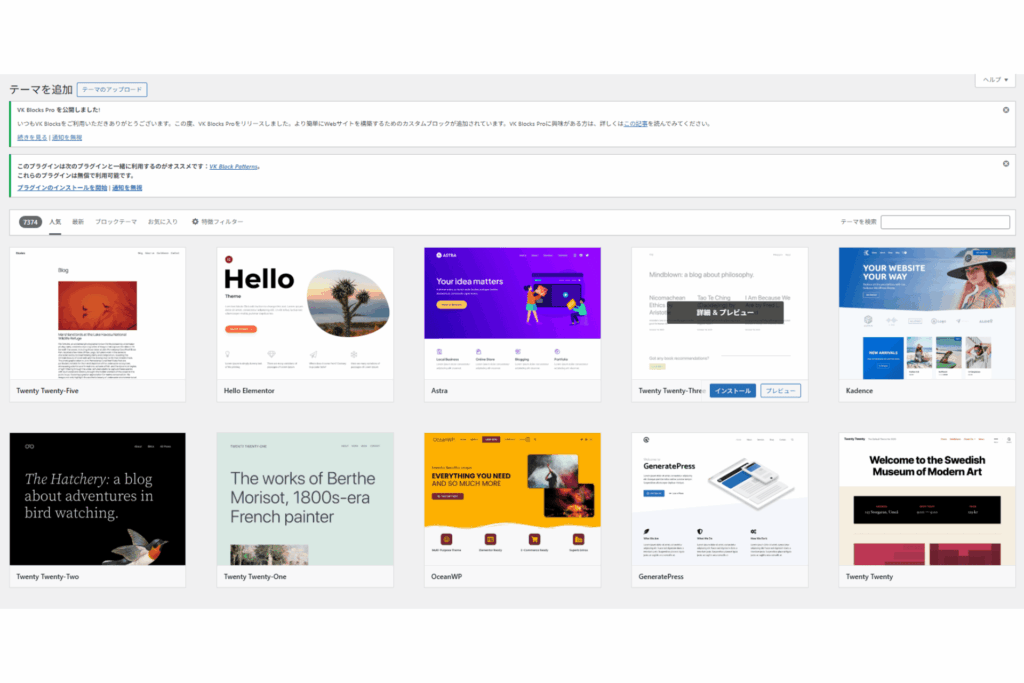

本格的に店舗サイトを運用していきたい方には、WordPressの導入がおすすめです。WordPressは世界中で使われているCMSであり、自由度の高さと機能拡張の柔軟さが大きな特長です。基本のブログ機能に加え、予約システム、お問い合わせフォーム、決済機能、SEO対策、SNS連携など、さまざまなプラグインを追加することで自分の理想に近い店舗サイトを構築できます。

また、デザインの自由度も高く、テーマを変更することでサイトの見た目を簡単にカスタマイズできます。有料・無料のテーマが多数用意されているため、業種やブランドイメージに合ったサイト作りが可能です。

ただし、クラウド型のツールに比べて設定や保守に手間がかかる点は注意が必要です。レンタルサーバーの契約やドメインの取得、定期的なアップデートやバックアップの実施など、ある程度のITリテラシーが求められます。

長期的に本格的なWeb集客や販促を見据えるなら、WordPressの柔軟性と拡張性は大きな武器になります。自分でじっくり運用を続けていきたい事業者には、最も自由度の高い選択肢といえるでしょう。

店舗運営に配慮した特化CMS

業種に特化したCMSは、店舗運営に必要な機能をあらかじめ備えており、初心者でも扱いやすいのが特長です。たとえば「あきばれホームページ」のようなサービスは、店舗やクリニック、士業など小規模事業者に特化したCMSで、業界別テンプレートや集客に役立つサポートが充実しています。

文章の書き方やメニュー構成、SEOを意識したコンテンツづくりなど、専門知識がなくても集客につながるサイトを目指せる設計になっています。また、電話やメールによるサポート体制が整っている場合も多く、困ったときにも安心です。

このような特化型CMSは、日々の更新作業やアクセス分析、問い合わせ管理など、運営者の「日常業務」をスムーズに進める視点で設計されています。店舗サイトに必要な機能が初期状態で揃っているため、立ち上げにかかる手間や学習コストを大幅に削減できます。

「時間がない」「ITに自信がない」という方でも、一定の品質を確保したサイト運営を続けやすいのが最大の魅力です。ビジネスに専念しながら、無理なく情報発信をしたい方にぴったりの選択肢です。

こだわりたい方は制作会社への依頼も検討を

店舗サイトを自分で作るのはコスト面や自由度の点で魅力ですが、戦略設計やSEOまで任せたい場合は、ホームページ制作のプロに相談すると、初期費用や進行の見通しが立てやすくなります。プロの技術を活かせば、集客導線や表示速度、デザイン性まで一段上のクオリティが実現可能です。

プロの視点でブランドを伝えるデザイン設計

店舗のホームページは、単なる情報提供の場ではなく、ブランドの世界観や価値観を伝える重要なツールです。プロのデザイナーに依頼する最大のメリットは、視覚的な印象とユーザー体験を両立させながら、ブランドイメージを一貫して表現できる点にあります。色使いやフォント、写真のトーン、レイアウト構成に至るまで、すべてに意味を持たせ、店舗の魅力を引き出す設計が可能です。

また、ターゲットユーザーの心理や動線を意識した構造設計ができるのもプロならではの強みです。例えば「予約」「問い合わせ」「メニューの閲覧」などの主要なアクションにつなげやすい配置を取り入れることで、訪問者の離脱を防ぎ、集客につなげることができます。加えて、レスポンシブ対応や読み込み速度の最適化など、技術面での配慮も万全です。とくに競合が多いエリアや業種では、他店と明確な差別化が必要です。ブランディングの視点で戦略的に設計されたサイトは、単なる見た目の良さを超えて、顧客の記憶に残る店舗づくりの一部となります。

制作会社を選ぶときのチェックポイント

ホームページ制作を外部に依頼する際には、「どの会社に依頼するか」が成果を大きく左右します。選定時のポイントとしてまず注目したいのは、過去の制作実績です。業種ごとに適したデザインや導線設計が異なるため、飲食店や小売店など自店舗と近いジャンルの制作経験があるか確認しましょう。ポートフォリオに掲載されているサイトを実際に閲覧してみると、デザインの傾向やクオリティが見えてきます。

打ち合わせの段階でこちらの要望に対してどれだけ柔軟に対応してくれるかも重要です。テンプレートを押し付けるのではなく、「なぜそれが必要なのか」を丁寧に説明しながら提案してくれる会社は信頼できます。さらに、納品後の保守やサポート体制についても必ず確認しましょう。更新方法のレクチャーやトラブル発生時の対応スピード、月額管理費の内容などを事前に明確にしておくことが、運用トラブルの防止につながります。

料金体系についても注意が必要です。初期費用だけでなく、オプション料金や月額費用の有無を把握し、トータルコストで比較することが大切です。信頼できる会社選びは、長く使えるホームページへの第一歩です。

費用相場と依頼前に準備しておくこと

ホームページ制作会社に依頼する場合、費用は内容やボリューム、業者のスタンスによって大きく異なります。

一般的な目安としては、テンプレートを使ったシンプルな店舗サイトで10〜30万円程度、オリジナルデザインや複数ページ構成、予約・決済などの機能を加えると50〜100万円前後になることも。

加えて、保守管理やドメイン・サーバーの管理費として月額数千〜1万円程度が必要となるケースも少なくありません。見積もり段階でどこまでが基本料金に含まれているか、必ず確認するようにしましょう。

また、依頼前にある程度の準備をしておくことで、制作の進行がスムーズになり、費用の無駄も防げます。たとえば「誰に向けて、何を伝えるか」といった目的の整理、「営業時間」「所在地」「メニュー」などの基本情報、そして店内や商品写真などもあらかじめ用意しておくと安心です。ロゴや店舗のこだわりも事前にまとめておくと、デザインの方向性がぶれずに済みます。

掲載したい内容が多い場合は、優先順位を決めておくこともポイントです。こうした事前準備をしっかり行うことで、制作会社とのやり取りが効率化され、納期短縮やコスト削減にもつながります。

運用しやすい管理と保守の仕組み

店舗サイトは公開したあとが本番です。情報の更新やトラブル時の対応など、日々の運用・保守がスムーズでなければ、かえって負担になることもあります。とくに営業時間やメニューの変更、ブログ更新などがある店舗では、運用体制の整備が売上にも直結します。ここでは、更新や管理を無理なく続けるための基本的な考え方を解説します。

更新頻度に合わせたバックアップ体制

店舗サイトを安全に運用するためには、定期的なバックアップが不可欠です。とくにキャンペーン情報や営業時間、メニューなど更新頻度の高いサイトでは、日々の変更内容が失われると営業に支障をきたします。

たとえば、CMSを使っている場合は自動バックアップ機能を活用し、更新のたびに最新データが保存されるよう設定すると安心です。また、週1〜月1程度の更新であれば、手動でのバックアップでも十分ですが、復元手順を事前に確認しておくことが大切です。クラウド型のCMSや制作ツールの中には、運営元が自動的に保存してくれるものもあり、初心者でも扱いやすい設計になっています。

万が一に備えて、最低限データの保存先とタイミング、復旧の流れをマニュアル化しておくと、緊急時にも落ち着いて対応できます。安全なサイト運営の土台として、バックアップ体制は必ず整えておきましょう。

アクセス解析&SEOチェックの導入

せっかく作成した店舗サイトも、誰にも見られていなければ意味がありません。集客や反応を高めるには、アクセス解析とSEOチェックを活用して、現状の課題を可視化することが必要です。GoogleアナリティクスやSearch Consoleを導入すれば、来訪者数・検索キーワード・滞在時間などが把握でき、自店舗の強みや改善点が明確になります。

また、タイトルやメタディスクリプションの見直し、スマホ表示の速度改善など、検索結果に好影響を与える対策にもつながります。更新頻度が少ない店舗でも、定期的な数値確認を行うことで、「いつ来店が多いのか」「どのページが見られているか」といった行動パターンを把握することが可能です。

こうしたデータを活かせば、イベントやキャンペーンのタイミング、SNS投稿との連動にも役立ちます。運用段階での小さな積み重ねが、店舗サイトの成果を大きく左右します。

さまざまな環境を見据えた設計

店舗サイトの運営は、担当者ひとりに任せきりにせず、誰でも対応できる体制を整えておくことが長期的な安定につながります。とくに、スマートフォンから簡単に操作できる管理アプリや、複数人が役割分担できるユーザー管理機能があるCMSを選ぶと安心です。

たとえば、営業担当が店舗情報を更新し、デザイナーがバナー画像を差し替えるといった作業分担も、CMS上での権限設定によってスムーズに行えます。外出先からの速報投稿や、緊急対応にもスマホ対応のダッシュボードは便利です。

また、複数人での更新にはログ管理も重要で、誰が・いつ・どこを更新したかを記録できるシステムなら、トラブル時の原因特定にも役立ちます。こうした設計を導入しておくことで、属人化を防ぎ、より持続可能で柔軟なサイト運用が可能になります。業務負担を軽減しながら、効率的な更新体制を築きましょう。

まとめ

店舗サイトの制作はゴールではなく、スタートラインです。目的やターゲットを明確にし、最適なツールを選び、ローカルSEOや保守体制を整えることで、はじめて「集客に貢献する店舗サイト」が機能します。また、更新や分析を怠らずに継続運用することが、来店促進や売上向上に直結します。近年ではスマホやSNSとの連携が当たり前となり、即時性や柔軟性も求められています。

誰が運用しても迷わず使えるよう、仕組みの整備やマニュアル化も欠かせません。大切なのは、自店舗にとって必要な内容に絞り込み、無理なく続けられるサイトに育てていくことです。小さな改善を積み重ねることで、信頼と成果が確実に蓄積されていきます。